2020

gift〜日高- 2020/03/15 -

noteにブログ書きました。

冬の日高へ行って人生初のアレをしてしまいまして。。

そんな事やら新曲の動画も投稿しております!

ぜひnoteでのフォローとサポートをよろしくお願いします^ ^

↓登録してなくても記事読めます。

https://note.com/mihobatokin/n/n6d054f1e1d19

2020

多摩川のほとりで- 2020/03/14 -

3月13日多摩川の橋の下でゲリラライブand写真展を開催しました。

さてさてそれがどんな経緯でこうなったのか。。

プロの写真家お二方による素敵な写真と共にぜひご覧ください。

↓noteに書きました。登録してなくても無料で読めます。

登録も簡単にできますので、ぜひフォローをお願いします。

投げ銭もできます♪

https://note.com/mihobatokin/n/na6b734b1f164

三浦麻旅子撮影

橋の下で演奏していた時、橋の上にはお日様に虹の輪がかかっていました。

2020

3.11に寄せて- 2020/03/11 -

2020

ひとんちの- 2020/01/17 -

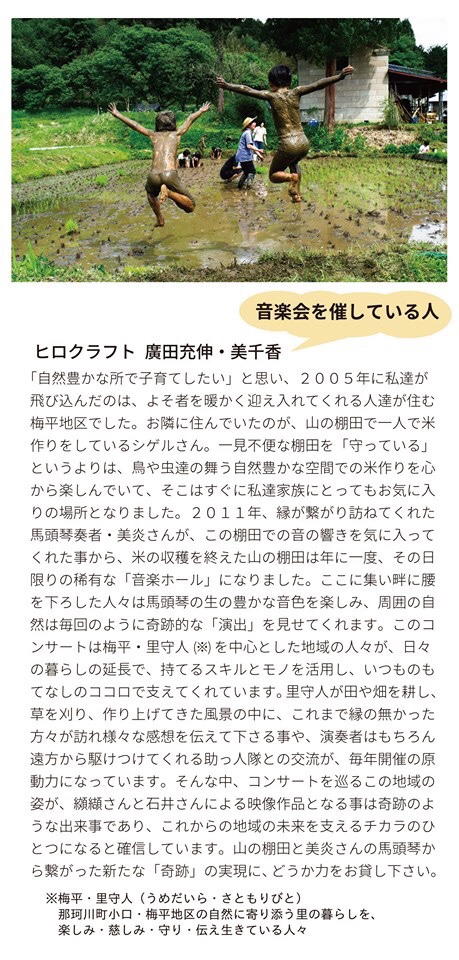

この場所を守ってる人たち。

日々の生活を積み重ねているだけというが、場所を守ってる人たちというのはいる。

山の棚田はそのちょうど入り口に廣田さん夫婦が住んでいる。

面白いくらい、廣田さんの家の前で車を降りたら、野原を通過して大きな木立の森の奥に続く小さな細い山道の入り口があり、そこからしかその棚田へはいけない。

まるで門なんだけど、門番でもある廣田さん夫妻はいつも暖かい笑顔で迎えてくれる。

それは棚田に遊びにきたどんな人でも。

でもその棚田は廣田さん夫妻のものではない。

廣田さんの家の少し斜向かいに茂さんの家があって、その茂さんの棚田だ。

棚田の作業は茂さん一人でおじいさんが開墾した山を中に入ったちいさな谷底にある。

棚田というと、てっきり斜面沿いに細長くあると思っているので、誰でもはじめてきたときにはちょっと驚く。

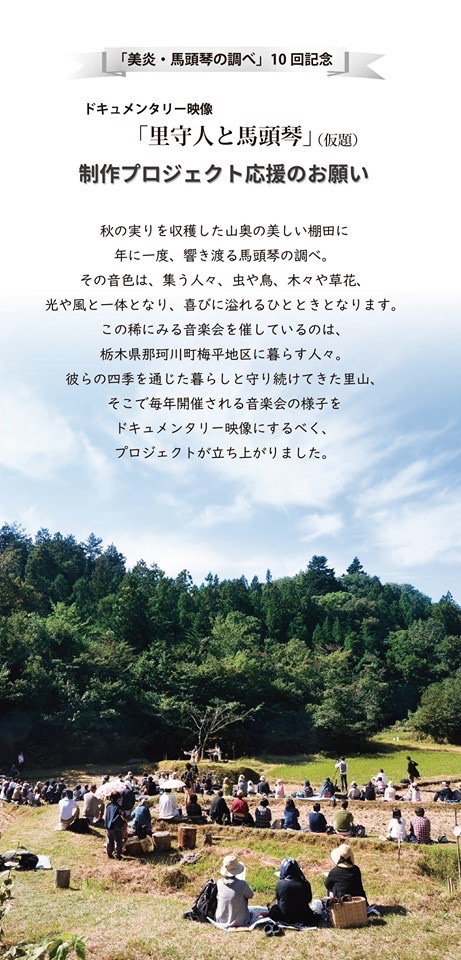

どこまでいっても木立の中で、この先本当に棚田があるのかな?と少し不安になるくらいの頃に、急に視界が開けて、谷底に棚田がひろがっているのが見える。

こちらからするとかなり下を覗く感じになる。

ぐるりとつづら折りに坂を下ると、棚田に入れる。

この急斜面を降りれなければ、それでも山道の上から充分に棚田が見渡せる。

するとちょうどその棚田の真ん中に島のように石舞台がある。

少し芝が生えていて、ねむの木が立っている。

山にぐるりと囲まれた小さな谷底。

ここに茂さんのおじいさんは一人で棚田を開いた。

茂さんももう孫のいる歳だが、今年こそ終わりにしようと思いながら、毎年廣田さん夫妻におだてられてやめずにいる。

ひとんちの野原とひとんちの棚田でコンサートを主催する廣田家。

私と廣田家との出会いは、廣田さんが一人で木工制作するヒロクラフトが日本橋のデパートで出店した時にそのお客さんが廣田さんのファンになり、棚田のファンである廣田さんに誘われて馬頭の棚田へ遊びに来た事による。

馬頭とは栃木県の(現在は那珂川町)馬頭町と呼ばれる日本の里山百景に選ばれた地でもある。

そのお客さんは私の弾く馬頭琴のお客さんでもあった。

馬頭で馬頭琴。

というオヤジギャグからはじまった。

棚田で演奏会したいと聞いた時、田んぼには水がある。

畦道はせまい。

お客さんも私もどこに陣取るのか?

というハテナがいっぱいになったが、とにかく、下見だ!

楽器を持って馳せ参じる。

まずは野原で弾いてみる。

充分な広さ。

道路からの良いアクセス。

景観も草原のようで良い。

音も意外と響いている。

その音を聞いていた茂さんは、これならできるなと思ったらしい。

まあでも棚田もぜひ。ということで、木立の中へ山道を行く。

ここからまた歩くのか。

お客さんはついてくるだろうか?

とか思いながらもわくわくしてくる。

同時にこの先本当に棚田がひろがるような空間があるのか?

どんどん山奥に続くような細い木立の中の山道だ。

不安になるくらいの頃に、視界が開ける。

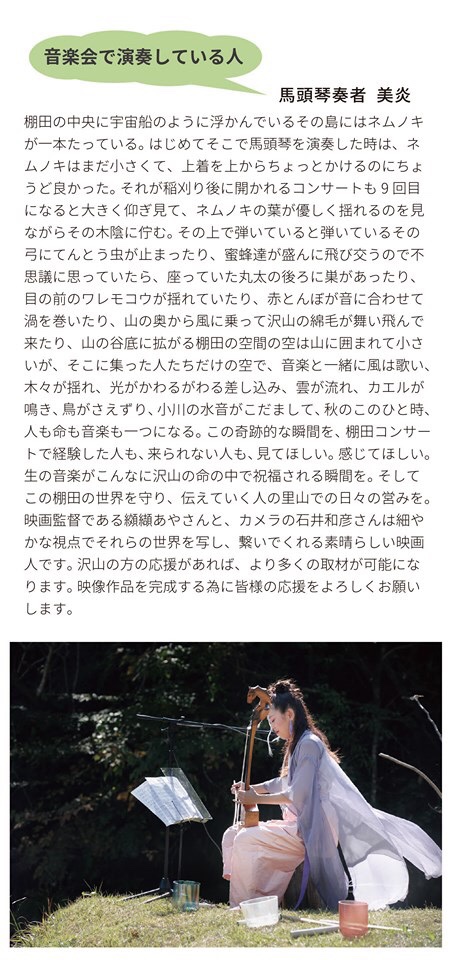

そしてまず目に入るのは小さな棚田が広がる中に浮かんでいる小島のような石舞台。

そしてそこにたってみる。

弾いてみる。

不思議な感覚だった。

野外だから反響はないのに、細く長く音が散ることなく線のようになってどこまでも伸びていく感じがした。

面白いな。

ちょうどそこには自然の音を撮ることを生業とする大学の先生が来ていて、山の上で撮った音を聴かせてくれた。

鳥肌がたった。

これ本当に山の上から撮った音?

ここならできる。

演奏会をしたい。

廣田さん夫妻も茂さんも、地域の人たちをぜひこのコンサートに招待したいと思っていたので、特に腰の曲がったおばあちゃん達。

流石にこの斜面は降りれないし、野原から遠い。

おばあちゃん達には野原で聴いてもらって、元気な人たちはその後移動して、棚田で聞いてもらうようにしたいという。

私は、棚田で音を出してしまったら、野原の音には比べ物にならない。これはぜひ棚田でみんなに聞いてもらいたいと思ったが、おばあちゃん達来れないなら仕方ないなと思った。

音を聞いて、みんなやれると思ってから、稲刈りの後の10月がいいだろうとおおよそ決まり、

そこから廣田さん夫妻の戦いがはじまった。 地域の人たちを招待するなら地域外の人たちにここまで来てもらって、料金を払ってもらわないとならない。

どうやって宣伝して、どうやって集客したら良いのか。

企画というのはいくらでもできる。

演奏したら良さそうな場所も沢山あるし、楽しいし、アイディアは湧いてくる。

たが、採算を考えなければいけない。

すると集客をしなければならないのだ。

廣田さん夫妻は、息子さんの話を聞く分には夫婦の間で準備、話し合いする中で何回か夫婦ケンカしたらしい。

そして、胃が痛くなり、私が下見に行ったのが5月だったので、本番の10月半ばまで、数ヶ月、お金を払って遠いここまで来てもらって、失礼のない様に何が足りないか、どうしたらここの良さを味わってコンサート以外にも、この場所を楽しんでもらえるか、アイディアと工夫と、その準備に追われ、そもそも東京から移住して来たこの一家は、地域の人たちにどうしたら迷惑をかけずに、なおかつこの演奏会に参加してもらえるか、手伝ってもらえるか。

本当に振り返ると、すごい事だなと思う。

廣田さん夫妻はこの梅平(馬頭の中でも棚田のある廣田さん夫妻が住んでいる地域)の地の人たちは招待したいと思っていた。

招待するのは主におじいちゃんとおばあちゃん。

動ける人たちは無理のない範囲でスタッフとして参加してもらうには、どのくらいの気づかいと、地域の人たちとの信頼関係があった事だろうか。

それは廣田さん夫妻の努力だけではなく、梅平の人たちが、移住してきたばかりの頃から、廣田さんに声をかけて、とても良くしてくれたんだそうだ。

そういう意味でもこの演奏会があるのは、色んな奇跡的な要素が詰まっていたのだ。

都会に住む人たちにこの村の良さと、棚田の素晴らしさを感じて欲しい。

そして楽しんでもらうことによって、茂さんの棚田を続けるモチベーションにつなげたい。

廣田夫妻にはそんなもくろみもあったようだ。

移住してきた廣田さん一家と、それを受け入れた梅平の人たち。

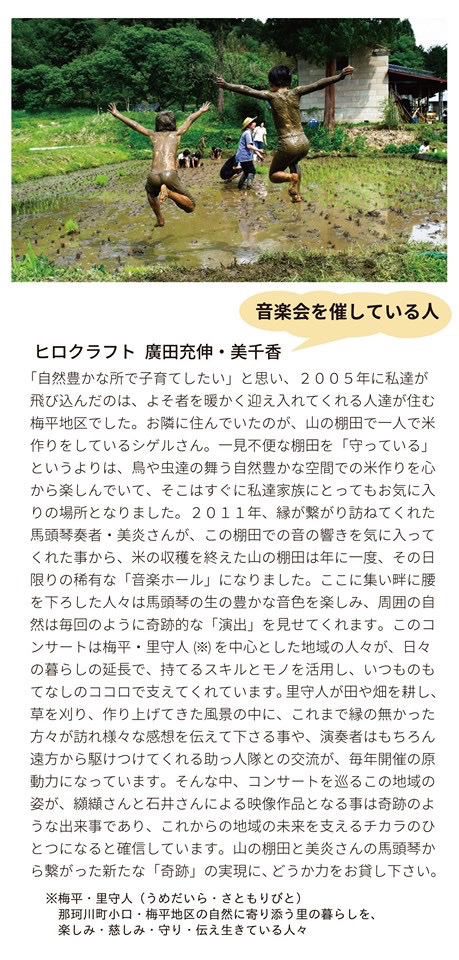

四季の里山の暮らしの中で日々行われる里山の仕事。

それがこの景観を作っていて、里山の生き物達をも支えている。

自然というのはほっておくと、すぐに荒れる。

人の手が必要ないのは、原生林と呼ばれるような長い時間かけて奇跡的にバランスのとれている大自然だ。

里山は長い時間かけて人の暮らしの手が入ることで保たれている生態系なのだ。

茂さんの棚田は耕作しなくなったら、あっという間に藪におおわれて、今ここに流れている水の流れも空気の流れも滞ってしまうだろう。

棚田を維持するのは田んぼを耕すだけではなく、その周りの林や森の手入れもする事だ。

そうすることで空気の流れができ、水の流れが生まれる。

このあたりの関連は私も最近関わっているアースマンシップという団体のケアテイカーという活動を通して、里山の沢や森を手入れしてみて空気の流れが復活し、それに引き上げられる形で土の中の水の流れが復活するのを体験した。

そうしてまた再び棚田に来ると、田んぼを耕す茂さんの営みが、沢山の命もまた育んでいるんだと実感できる。

そして私はそこで音を奏で、そんなことに思いを馳せ、風や光や虫や鳥や草花のささやくような気配を楽しむ。

時には曲に合わせたかのように風がビュオーと吹く時もある。

ああ、これが音楽だなと思う。

それで第一回目のコンサートをようやく迎えたその日、私は一部を野原で。

そして皆さんと移動して2部を山の棚田で。

半年胃を痛め続けた廣田さんのかいあり、たくさんのお客さん。

野原で弾いた音は吸われてしまい、これは大変だと、私は必死になって全曲弾いた。

そして棚田で弾くと、こんなに違うのかというくらい音が伸びる。

美炎さんは一部の時手を抜いて弾いてたと言われたくらい違う(実際には一部は必死だった)

そしてなんと、おばあちゃん達は手押し車をひいて山の棚田へ一緒に移動していたのである。笑

もちろん急な坂は降りれないので、山の上から棚田を見下ろすところに座って。

以降、野原で弾くことはなくなり、山の上は梅平のおばあちゃん優先席という小さな看板が立てられることとなった。

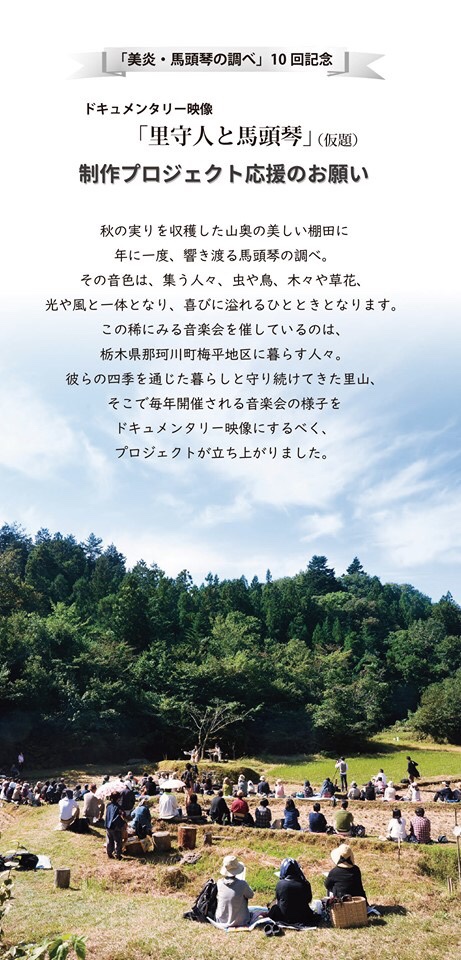

この梅平の人たちの日々の暮らし、茂さんの棚田での作業、四季の風景、コンサートの舞台裏。

そして自然と人の共演であるコンサート。

それらを全部みたい。

はい。

ドキュメンタリー映像作品になります。

すでにプロジェクトは動きだしていて、映画監督の纐纈あやさんとカメラマンの石井和彦さん夫妻が去年の棚田コンサートの前から折々にこの地を訪ねて、撮ってくれています。

今年は棚田コンサート10回目。

田おこしからはじまり、稲刈りの後、この棚田コンサートが終わってようやく米作業が終わりになるんだよと言っている茂さん。

茂さんの目線からはどんな風に見えているのだろうか。

私が棚田の石舞台から見ている景色と、どう違うのだろう。

ふと、山の斜面の遠くの上の方。

一番後ろから全体を見渡して、腕組みして立っている茂さんの姿が見える時がある。

棚田で毎年一人で作業していて、ふと空を見上げて、こんな素晴らしい景色を俺一人だけ楽しんでいいのかなあと毎回思っていた。

コンサートのたびに、ここにこんなにたくさんの人達がいるのが、不思議でしょうがないんだ。

・

・

・

里守人と馬頭琴

ドキュメンタリー映像プロジェクトは皆さまの応援をお待ちしています。

来年の春に完成予定のこの作品をDVDにしてお渡し。

エンドロールの名前の記載など、幾つかのリターンがあります。

ぜひ作品を見ていただきたい。

どうぞよろしくお願いします。

2019

里守人と馬頭琴- 2019/10/17 -

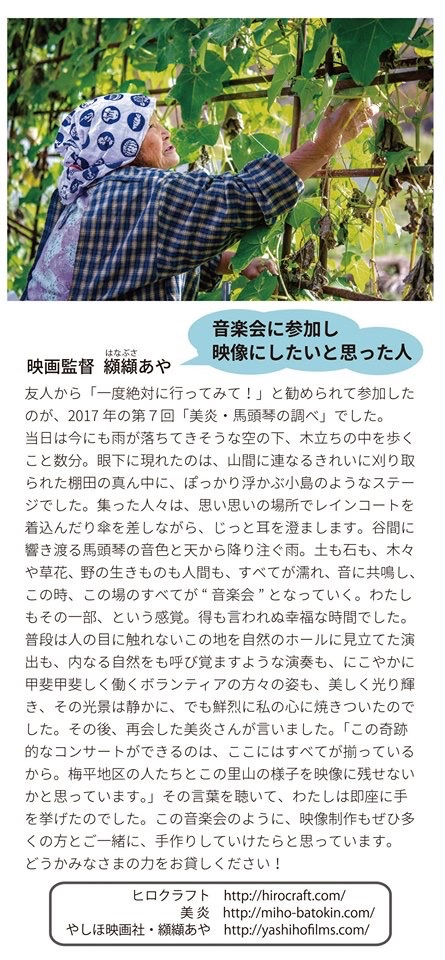

映画監督の纐纈あやさんと出会ったのは3年前くらい。

アースマンシップの岡田さんの紹介で、すごく面白いの!会わせたい!と前から言っていた。

あやさんの方はやはり岡田さんから、棚田コンサートすごくいいから絶対行ってみて。

と言われていた。

あやさんとカメラマンの石井和彦さん夫妻がそうして棚田コンサートに来てくれたのは、一昨年のよりによって初雨の開催となった棚田コンサートだった。

演奏しはじめた途端に降り出した雨。

皆さん傘をさしてじっと聞き入っている。

ともすると申し訳なさに心が占領されそうになるのを、そんな気持ちで弾くわけにいかないと集中する繰り返しの中だった。

あやさんからの感想は、自然の中に響く馬頭琴はなぜあんなに感動するのだろう。

雨音と共に聴く馬頭琴の音色は格別だった。

という、雨音という効果も何かしら音楽会の中で響くものがあるんだという意外なものだった。

先月に取材を受けに行った棚田は小雨が降っていた。

なんとも幻想的で、確かに悪くないと思えた。

まあつまり、この山の棚田はそれくらい異空間、魔法が働くかのような場所なのだ。

風光明美な棚田は棚田百選があるように全国あちこちにあるであろう。

私もいくつか知っているし、海が望めたり、それこそ階段上に斜面で広がる棚田の迫力や、何とも言えない景色はそこに立つだけで感動する。

それとはまたどこか違うこの山の棚田はまず、規模がとても小さい。

棚田の持ち主茂さんの本当にプライベートな空間で、どうしてこの山の中のこの小さな谷底によく残っていたなと色んな意味で不思議に思う。

山の入り口からして、プライベート感満載で、村の人も数十年、同じ地区に暮らしていて通った事がないような山道なのだ。

茂さんと、棚田を開墾した茂さんのお祖父さんだけが、通ってきたような道。

谷底の小さな棚田から見上げた空はやっぱり切り取られた小さな丸いここだけの空だ。

でもここが特別なのは、その棚田の真ん中に石舞台があること。

そしてそこで音を出すと、天然の音楽ホールになっていて、音が山の斜面を伝って上まで届く。

ここでしか聞けない美しい音なのだ。

弾いていると突然生き物たちが反応する。

風が反応する。

光が反応する。

みたこともない自然の演出がくりひろげられる天然の音楽ホール。

このまま死んでもいい。って感想がアンケートででるくらい、魔法がかかる異空間。

これが異空間なのか、どこにでもある里山の一部なのか。

茂さんは毎年誰も訪れることのないこの棚田で一人米作りをしてきた。

そして、ふと空を見上げて、こんな素晴らしい景色を眺められるのはおれ一人なんだなーと、味わっていたという。

そこに、この棚田の魅力に気づいて通うようになった、お隣に移住してきたヒロクラフトの廣田さん家族。

その縁でここに一年に一回。

お米の収穫の後にこの音楽会が開かれるようになり、茂さんの米作りの一年はこのコンサートが終わってやっと終わる。

いつも山の上で腕組みしながら立ち、コンサート全体を見ている茂さんの姿。

ここにこんなに人が沢山いるのが不思議でしょうがない。

みんなが喜んでくれるのが嬉しい。

この棚田のある梅平地区の廣田さんが名付けた里守人の方々もまた、このコンサートを大切に想い、日頃から地域の整備を気にかけている。

コンサート当日もそれぞれ、駐車場係りなどをこなしてくれて、お客さんがどんな満足な顔で帰ったか、なんと言って感動してくれたかを、私にとても嬉しそうに報告してくれる。

そしてその地域の人たちの暖かさを感じたお客さん達がアンケートでそれを伝えてくれる。

私の見えないところで沢山の瞬間がこのコンサートを作っている事が実感できる。

そんなことの全部が映像として、ドキュメンタリー映像作品として残したい。

ここ数年ずっと思い描いていた。

このコンサートに来たいけれど

来ることができない人達もいる。

お客さんもコンサートは見れるけど、その舞台裏は知らない。

そんな期待にも応えたい。

でも私の夢は妄想のままだった。

今年の夏、ふとFacebookで廣田さんが、もう一つの美術館という棚田からすぐの木造校舎を美術館にしている素敵な美術館で纐纈あやさんの「ある精肉店のはなし」の上映会と監督のトークショーがある。

と、いう案内をみて、行かなきゃ!!

となる。

廣田さんに言うと、それなら監督と同じ宿を予約しておきますか?という事でお願いした。

上映後にあやさんと宿で映画のこと、監督になった馴れ初めなど、部屋飲みしながら語り明かし、次の日の早朝にはあやさんと棚田へ行き、温泉で棚田の魅力を語り、気づいたら口から、棚田のドキュメンタリー映像を撮ってくれませんか?

と聞いていた。

行かなきゃ!

と思った時には、まだ頼んでみようなどとは思っていなかった。

映画も見ているし、あやさんにも何度か会っているのに、とにかく行かなきゃいけないと思った。

しかし棚田へ向かう車の中で、そうか、あやさに頼めたらすごくいいなと思い、なぜ自分はそんな事も考えずに行かなきゃ!!と決めたのか、相変わらず気づいたら走ってる自分の性格に可笑しくなる。

廣田さんはと言えば、実はそうなることを何処かで予感して、監督と同じ宿を予約してくれていた。

しかも面白い事は、次の日監督が帰った後で、夕方からこの梅平地区の寄り合いがある。

今回参加できるのが、棚田コンサートのコアメンバーのみ。

ということで、それは私も絶対参加しなければと、あやさんから言われていた通り、このコアな里守人の映像製作の賛同を得られなければこの話は成り立たない。

彼らが重要な登場人物でもあるからだ。

用意されていたとしか思えないこの流れに一人で興奮しながら、いい感じに皆さん酔ってきたところで、話を切り出す。

昨日、映画を見に来た茂さんは、待って、でも俺はあの映画の精肉店の人達のように、何も特別な話は何にもないよ。

あの作品はさ、社会問題なんかもちゃんと絡んでいて、ドキュメンタリーとして深みのあるものになっているけど、俺は取り上げられるような事は何にもないから、と言い出すので、廣田さんと、いいのそれで。

そんな事は誰も期待してなからと、なだめる。(?!)

梅平地区の代表のようなしげはるさんが、とにかく一番喜んでくれて、この梅平という地区がなんらかの形で残ってくれるなら、そんな有難い話はないと、何度も何度も話していた。

梅平地区、主催の廣田さん家族、棚田コンサート出演者、第一回目から訪れてくれているスタッフやお客さん。

いつかこのコンサートに行きたいなと思っていてくれる人、みんなの想いが詰まった作品になる。

私ができる事は本当に限られていて、その小さな範囲の事を、やっぱりやるしかない。

ただ、この映像作品を誰よりも見たいし、沢山の人に見てもらいたい。

それだけは確かで、この作品を見てみたいと思う方がいたら、ぜひ応援をよろしくお願いします。