2019

まほうのじかん- 2019/10/01 -

その空間は外から見ただけじゃ分からない。

美炎さんにぴったりな場所があるのよ〜

友人のaya さんに連れられて来たのは住宅地と畑が混在しているどこにでもあるような風景。

大きなビニールハウスがあるが、農家のビニールハウスらしい外観。

入り口がちょっと緑のトンネルになってて、あら?なんか素敵だな。

入ってみたらちょっとした異空間。

セラヴィオーナーののりこさんがあっけらかんとした笑顔で迎えてくれた。

aya さんは既にのりこさんを私の年始のプラネタリウムライブに連れてきていて、なんか一緒にできたら素敵だと思うの〜!と勝手に妄想が膨らんでいる様子。

しかしaya さんのこの行動力に感謝せずにはいられない。

すっかりこの空間に魅せられ、ここでライブしたいです。

と、スケジュールをさっさと出す。

今度はaya さんとのりこさんが、びっくり。

こんなに早く決まるなんてね。と。

コンサートが始まる夕暮れの後、ふと弾きだして呼吸すると植物たちが吐き出した息がむせるほどに香る。

手を伸ばして触ってくるほどの植物たちに囲まれて、包まれて、幸せな時間。

後から友人達が撮ってくれた写真をみて、私とこの場所がぴったりハマっている気がして、これは何か作りたいなと妄想がはじまった。

映像を撮りたい。

ふと春に出会った撮影チームomegane の菅林春奈さんを思い出す。

キャロットパーティーという人参の農家さんとフランス料理のコラボでの演奏だったのだが、その映像製作をしていて、私の演奏の映像もあり、見ていて柔らかいイメージがいいなと思ったのだった。

映像を撮るのはいいけど、それをどうするんだ。

という話で、プロモーションビデオなら、CDを発売するのはどうだろう。と脳内妄想が続く。

白鳥love songのCDが完売して、評判のいいCDだったので、増版もありだったが、今のトリオメンバーで撮り直したいという気持ちが強かったし、それなら新曲もまた溜まってきたので、新曲を集めたCDとリニューアルのCDと二作作るのはどうだろうか。

ちょうどアイルランドとアリゾナで撮ったいい写真があるので、それを使ってジャケットを作ろうと思っていた。

こんな素敵な場所でとても素敵な映像が撮れるに違いないのに、私の毎回、それ化粧してるの?と言われてしまう化粧の技術と、単純な編み込みしかできないヘアスタイルと、それは残念すぎるなーと思うのだった。

しかし、美JAPONの小林栄子さんの新年会で、ミス日本だの、ミス着物日本だの集まるような目にも鮮やかな新年会なのだが、メイクのトップの方々と知り合えた場所でもあり、思い切って何かの時にはお願いします。

と声をかけた甲斐があった。

快く引き受けてくれたのはAsuka Takei (atelier LumIas)さん。

私の事はどこか別の人から以前に話を聞いたことがあると聞いてこちらもびっくり。

縁のある人とは何かしらの糸が繋がっていたのだなと思う。

AsukaさんはVisionary Award 2018世界大会1位の実績の持ち主。

ロンドンからの速報は私も見ていたので、すごい方だと感心していたのだが、まさかその方にやっていただけるとは。

撮影当日はAssistantのkeikoyyssさんも来て、ピアノの竹井さんとドラムの前田さんもシンプルヘアメイクをしてもらう。

セラヴィののりこさんには、ライブの時にもささっとチームtamiserの森田さんと共に足元に植物をあしらってくれて、それがとても良かったので、今回の撮影での舞台アレンジと、髪にあしらう植物もお願いした。

とにかくAsuka さんには、妖精風でお願いします!

と。

セラヴィの空間には絶対妖精がいるだろうと、アイルランドを旅した私は思う。

だいたい、ドンくんという大きなカエルがここには住み着いているらしいのだが、そんな気配がするところなのだ。

衣装はというと、最近好きでよく買っている野口多鶴子さんの、去年棚田コンサートで着た衣装のスカートを使うことに。

トップを何にするか持ち合わせのものからあれこれ試したがどうもしっくりこない。

以前にギャリーsfkで買った、薄い藍染のストールをぐるぐる巻いてトップスにした。

それをやはり以前コンサートしたギャラリー夢心房さんのところで買ったインドの手織りのストールを合わせる。

布が好きで、気に入った布をつい買ってしまうのだけど、ストールってなかなか使いこなせない。

特に演奏で使おうと思うと結構動くので巻くのに工夫がいる。

でも今回のセラヴィの場所ではこれらの天然素材の薄い布達が(スカートも含めて)ビニールハウス越しと、植物達との昼間のコラボにはやはりぴったりくるのではないかと想像した。

さてせっかく撮るなら二曲は撮りたいと欲張る私。

代表作の風と空のうた。

それはもちろん昼間の白のイメージの代表として。

二作目のCDの代表は、アイルランドで製作したドネゴールの夕陽にしよう。

ちょうど光のイメージも夕方から夜。

二作のイメージの差を昼と夜にしようと決まる。

夜とはいっても昼が白のイメージなら、夜は色濃い緑のイメージにしよう。

ということで、二作のCDの選曲も、

白→前作の白鳥love songからの選曲→白鳥も白→あと昼間の爽やかなイメージのもの→風

連想ゲームのように選曲しました。

もう一作の夜の色濃い緑のイメージの選曲は

緑→夕暮れ→グリーン→情熱→厚み

選曲も二作とも割と対比された感じで集めてみました。

ここまでくると、白と緑、昼と夜の対比のイメージで、ジャケット撮影もしてもらおうという話になり、毎回頼むならこの人!という中島すみれさんに今回もジャケットのデザインを頼む。

夜の衣装はこの前このセラヴィでライブした時に思いついてはじめて着てみたグリーン。

そのグリーンの下に昔買った別のグリーンのワンピースを合わせる。

アクセサリーは金沢で以前買ったカワセミの羽のネックレス。

とにかく今回は衣装は寄せ集めだが、減価償却とはこの事だ。

撮影の時も、撮影のomegane さんにも、ヘアメイクのasuka さんにも、tamiserののりこさんと森田さんにも、昼と夜の対比のイメージで撮りたい事を伝え、

準備してくれた事に加えて、後は現場でその場でのアレンジ。

やり直しのきかないその1日限りの特別な時間。

昼間の時間と夜の時間。

限られた中での皆さんの動きは素晴らしかった。

出来上がってみると、あとはジャケットデザインのすみれさんとジャケットのタイトルやテーマをどうするか?

というやり取りの中でタイトルとサブタイトルを分けようと。

今回は珍しくすみれさんが、金箔の箔押しをしたい!ということと、紙ジャケットと、印刷の質感にこだわり(いや、いつも予算の関係で却下する事もあった。。)

結構強く推してくるので、

わかった!とおれた。。(財布の紐自己担当)

なので、今回の二作とも、イギリス湖水地方を旅した時の曲と、アイルランドを旅した時の曲の新曲があったので、その地方の言葉もタイトルにいいかなと思っていると、すみれさんが奇跡的に、こんなのがあった!と送ってきたのが、北欧神話の昼の神と夜の神。

それが白い馬と黒い馬に乗っている。

その白い馬と黒い馬の名前があり、それぞれの原語でのタイトルに英語の名前も明記して、サブタイトルをPVに使う曲名にした。

この白い馬と黒い馬、昼と夜の神に関しては、またいずれ別の機会にそこにフューチャーして作品を作りたいと目論んでいる。

まずはYouTubeにて一作目の風と空のうたのPVを投稿してるので、そちらをぜひご覧ください。

様々なセンスと技術、チームワークからなる作品です。

さて。

当日はこれらの製作を作るきっかけを作った張本人のaya さんが美味しいものアンテナを発揮してaya さんの友人にお昼を用意してもらいました。

これがまたどれもほっぺた落ちそうなくらい美味しくて、こういう時の美味しいものはテンション上がるのでゆっくり時間は取れなくても大事だと思う私。

しかしそこまで手配する余裕がないので、aya さんの頑張りに本当に感謝でした。

美味しい正体は。

こちら。

Koya さん。

オープンしてる日が限られていて、ちょうどオープンしてないタイミングでしたが、快く引き受けてくれました。

彼女はセラヴィでのライブにも来てくれていました。

動きながら手に取れるようにと、ゴミが少なくて済むようにというリクエストに最大限応えてくれました。

aya さんも娘さんと一緒にお菓子を焼いて来てくれました。

ありがとうございます!

さて、今回の製作での写真をあれこれ。

撮影チームomegane さん。

・

・

・

・

・

・

ヘアメイクのAsuka Takei さん

・

・

・

花かんむり、舞台植物アレンジの撮影地C’est la vie.

アレンジはtamiserののりこさんと森田さん。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

ホームページからのCD販売はもう少し時間を頂戴します。

まずは10月各地でのコンサートでの先行販売です。

10月5日、6日仙台クラシックフェスティバル(こちらはチケット完売してます)

10月10日八街小谷流ドギーズアイランドでの交流会

10月12日ワールドフェスタ2019

11:30〜12:00山下公園

10月20日棚田コンサート

栃木県那珂川町

10月26日三鷹ギャラリーカパリスンライブ西美紀展示会

10月27日南房総ギャラリーsfk

です。

まず一作目のCDの紹介です。

☘️CD発売☘️

Gladr

風と空のうた

shining mane

Gladr(グラズ)は英語でshining mane.

輝くたてがみという意味です。

北欧神話の昼を意味する(夜の女神の)息子が乗るのが白い馬のGladr(frost mane)

CD「白鳥love song」が完売し、新しい録音でのリニューアルCDとして新曲も加えました。

1.小さな羽

2.アメージンググレイス

3.風の馬

4.風と空のうた

5.龍は嵐を呼んで天に昇る

6.風語り

7.白鳥~モンゴル民謡

馬頭琴・歌 美炎

ピアノ 竹井美子

ドラム・パーカッション 前田仁

1.小さな羽 作曲 美炎 編曲 竹井美子

☘️イギリス湖水地方の散策の途中にできた曲です。

2.アメージンググレイス 作曲者不詳 作詞 ジョン・ニュートン

☘️歌と馬頭琴バージョン

3.風の馬 作曲 美炎 編曲 竹井美子

☘️ドラム前田仁による新バージョン

4.風と空のうた 作曲 美炎 編曲 則岡徹

☘️パーカッションも入れたバージョン

5.龍は嵐を呼んで天に昇る 作曲 美炎 編曲 竹井美子

☘️ドラム前田仁による新バージョン

6.風語り 作曲 美炎 編曲 竹井美子

☘️100枚限定販売の「風の国~仁」からの録音

7.白鳥 モンゴル民謡

☘️歌と馬頭琴のバージョン

ジャケット撮影

「omegane」

Recording Engineer 森重悟志

Hair make up

Asuka Takei (atelier LumIas)

Assistant

keikoyyss

撮影地C’est la vie.

アレンジはtamiser

2019

誰も渡らない踏切- 2019/09/29 -

他には誰も渡らない踏切を渡って熊笹が迫る白樺の林の中の砂利道をうねうねと抜けて、たどり着いた牧場。

牧場とは言っても、見慣れた広々とした牧場というよりは、小さな丘や小川や林に囲まれたプライベートな空間。

そして朽ちていく途中のような山小屋。

鹿の角と木彫りのクマの顔が戸口にかかっている。

中を覗くと沢山の木彫りのクマ。

一年前に90歳で亡くなったおじいさんの牧場。

元寒立馬のフウ、シバ、ハルを連れてこの北海道白老町に移住した菊地さんがこの牧場を借りて馬達を放している。

湧き水が勢いよく吹き出している。

小屋の中には菊地さんの馬の鞍もあり、ここに住み着いている黒猫が屋根裏から顔を出している。

もう誰も用が無くなってしまったような牧場に、菊地さんはまるで呼ばれたかのように繋がって、それは三頭の馬がこの素敵な地に導いてくれたような気さえする。

私達もまたこの三頭に惹きつけられて、ここにきた。

おじいさんの沢山の木彫りの人形も捨てられてしまう憂き目に遭うところだったのを

菊地さんが今年オープンさせたゲストハウスのあちこちに飾られている。

久しぶりに見る寒立馬。

大きいなぁ。やっぱり。

ふと日が傾いてきて柔らかい光になったので、シバと写真を撮ってもらう。

楽器を持ってシバの周りをウロウロしているとシバも楽器とその音に興味を示したようだ。

絡んでるうちに心が喜びに満たされて、なんともいえず癒されていくのが分かる。

馬に癒されるってこういう事か。

今までは好き!嬉しい!って気持ちが先にたって、そんな気持ちにあえて気づかなかったのかな。

心がどうも疲れていたようだと気づく。

私、馬にあえてよかった。

北の大地へ。

船に揺られて。

旅の予感にわくわくしながら、でもお腹はしくしく。

そう。千葉住みのわたくし。

この台風の停電で冷蔵庫がやられ、実家の母は腹が強く、ぬるい冷蔵庫の中の牛乳を使ったフレンチトーストを作ってくれたのが、どうもそれにあたったようだ。

千葉の災害に悲しみと怒りが私のお腹を渦巻いてもいたようで。

それで波のようにお腹がキューとなるのに合わせて船の上でも、キューとなりながらも、とことん寝て。

起きたら北海道。

思ったより寒くないというかむしろ暑い。

さっそく白老のゲストハウスHaku Hostel &cafe barへ。

三年ほど前に遠野に呼ばれてコンサートした時、お世話になった、元寒立馬のフウ、ハル、シバのお父さん。

菊地さん。

馬を連れて北海道に移住。

その様子を写真で見ていて、いつかいきたいな〜と夢みていた。

その日1日、次の日もうっとりと優しい目と顔を思い出していた。

・

・

白老のゲストハウスHaku hostel&cafe +bar

フウ、ハル、シバの三頭の馬の牧場の絵が描かれたお部屋に宿泊。

シバ。

音を出したらとても興味を示す。

・

・

牧場にあるおじいさんの小屋。

どこも絵になる。

・

・

上は取り壊した家の二階から沢山出てきたおじいさんの木彫りの人形と馬の鞍。

下はその一部をゲストハウスのcafeで展示中。

シバと私。

菊池さんが撮ってくれたもの。

日高へ。

日高町の高校に携わる高橋さんが今回北海道へと呼んでくれた。

栃木県那珂川町の山の棚田コンサートの主催の廣田さん夫妻と旧知の仲で、廣田さんを訪ねた折に、棚田コンサートのポスターを街中で見たのがはじまり。

それならぜひ今回のツアーに廣田さん夫妻も誘いたかった。

以前遠野でのコンサートの時も車を走らせ来てくれた。

素敵な景色に出会うときに、自分の好きな人達と一緒だと感動が膨らむ。

日高でまず高校生達に事前レクチャーをしてその日は就寝。

次の日の午前中は馬の牧場へ連れて行ってくれるらしかった。

日高は馬産地で競馬馬を産出しているイメージだったので、連れて行ってもらう牧場は広大な敷地に点々と小さく散らばるサラブレッドを想像していたし、なんとなく柵越に近寄ってくるお馬さんとの対面を想像していた。

モンゴルの小柄な馬やら、寒立馬や道産子のような足もお腹も太い馬が好きなので、サラブレッドの神経質そうな、また足が細くて転んだら骨折るんじゃないかとか余計な心配をしてしまう。

ところが車は山道をいく。

最後の坂上がれるかな〜って言いながら。

まだ着かない。

途中で諦めて帰る人がいるみたいですね。って話してる。

最後の坂をぐいーーっと登って着いた。

馬達は厩舎にいない。

32歳だという純潔のアラブ馬のおばあさんがいた。

馬達どこにいるかなーって山の斜面がいくつかあって、どこかに自由に出てるらしい。

まあ朝出して夕方戻る。

柵がないんだよね。

広大すぎて作るの諦めたらしいの。

朝あっちにいたからあっちだと思うと言われて斜面を登っていく。

しばらく登るとちらほらいる。

小柄でカーブが美しくてしっぽがクイって上に上がってる。

これは、これは大好きな映画ベンハーのアラブ馬ではないか。

こんな夢見たいな美しい馬が目の前に沢山いてどうしよう。どうしよう。

そしたらここのお父さんが、馬達が走るところを見せてあげると言って追い立て始めた。

馬達はもうかえるの?

え?なんで?

って感じだったが、やがて勢いを増して山の下ではかなり迫力ある映像が撮れた。

自由にしている馬達。 自由に乗らせてくれる牧場。

もう絶対にここに乗りにくる。 そう何度も思う。

馬貯金しなきゃ。

何月がいいかな。とか頭の中はそればかり。

それでもうっとりと馬欲を満たして、夜のコンサート。

その井上牧場のお父さんお母さん、スタッフの人達も一番前で聞いてくれている。

いろんな曲の中で、馬の美しさ優しさ、力強さが溢れてくるのを感じる。

北海道に着いたばかりの廣田さん家族も、早速この日高へ呼んでくれた高橋さんに連れられてアラブ馬の牧場へ行ってきたようだ。

そして、皆もう厩舎に戻ってきていたので、明日の朝5時に来たら馬たちが一斉に山に駆けていくのが見れるよと言われて、行くというので即座に私も行きます!と。

前の晩はわくわくしてなかなか寝られないし、次の日の朝は4時には目がさめるし、遠足に行くのを楽しみにしすぎる子供のような状態。

この時期の山の上の気候は寒い。

なるべく着込んで出る。

廣田さん達が宿に迎えに来てくれてレンタカーに乗り合わせて向かう。

井上牧場のお父さんが、昨日のコンサートありがとうございました。

あの音は一生忘れません。

と言ってくれて、ああまたもや馬好きの人と音楽を通して通じ合えた喜びを噛みしめる。

(馬ばか)

馬達は厩舎を出て、両サイドの山、どちらへも行ける。

ところが毎日必ず昨日と違う方向へ行くという。

昨日の疾走シーンを思い出して、わくわくしながら馬達を待つ。

が、ちらほら出てきた馬達は、あら?今日は誰かいるの?

そこに気をとられたのかは分からないが、うろうろと庭先の草を食べはじめてしまい、一向に山へ行かない。

次々出てくる馬達も、その辺の草を熱心に食べはじめてしまう。

お父さんもお母さんも、あらあらあらという感じに、「やま!やま!やま!」と叫びながら山の方へ追い立てる。

その様子が微笑ましくてにやにやしてしまう。

やがて馬達は山を選んだようだ。

一斉に向かいだしたのでついていく。

芦毛の仔馬がなんとも可愛い。

馬がどんなに好きといってもムツゴロウさんではないし、それなりに噛まれたり蹴られたり痛い思いをするのは嫌だし、怖いので、柵がないならば知らない馬には馴れ馴れしく近づかない私だが、

飼い主の人がOKしてくれたら、よしとばかりに近づく。

白老のフウ、シバ、ハルもそうだが、この子達は人を蹴らないよ。

ということで遠慮なくスキンシップ。

それでもこんなに沢山いるから性格も様々だろうしな〜と最初は用心もしていたが、どうやら本当に平気なようだとわかると、とにかくビクビクしないですっかり馬の中に、うっとりとして存在できることが幸せで仕方ない。

悪気がなく服を噛んで引っ張る馬もいるが、そんな様子も全然ないので、そこにいて向こうから近づいてくると、そのまま鼻面でごつんこ。

ごつんこすると、それが挨拶なのかどうなのか、ちょっと見てから別の場所に草を食べに移動する。

寒くなかったら何時間でもいたい。

もうすっかり冷えてしまい、皆で戻ろうと、厩舎へ。

するとお母さんが、美炎さん馬に乗る?

といきなり。

はい!!

と即答。

この時点では、ちょっとその辺ぶらつくだけと思っていた。

でもお父さんとお母さんが話している様子から、けっこう走らせてくれるのかもしれないという期待が膨らむ。

でも本格的に乗るのは、多分モンゴルで2009年に馬旅して以来だから、勘が戻るかちょっと緊張。

でも嬉しくて仕方ない。

さっきまで、いつかここに乗りにくるぞ!っていう思いでいっぱいだったのが、もう叶ってしまった。

続く

32歳のおばあちゃんアラブ馬

井上牧場のお母さん。

エンデュランス120キロの優勝者。

昔トライアスロンの選手。

50代後半で乗馬を始めたらしい。

山の上の白馬

芦毛の仔馬。

歳とると芦毛は白色になる。

長靴の匂いを嗅ぐ馬

牧場の猫。

カナダからのスタッフ。

・

・

おはようの朝

・

・

スティーブに乗って

2019

大人の反抗期の処方箋- 2019/08/10 -

大人の反抗期

子供の頃の反抗期、それは愛を持って受ける存在がいないとこじれることがある。

それを通過してこそ成長があるのだから、

反抗してこなかった人はバランスをとるために、望んでなくても大人になって反抗する。

それが外にむかう場合と内にむかう場合とある。

ネトウヨが50代前後の人達が主流というのを聞くと、今反抗期の人達なんじゃないかと思う。

とにかく頑張ってきた人達。

家でも学校でも職場でも。

疑いを持つことを押し込め、色々なことに我慢してきた。

それで、成果をあげていた頃は良かったが、今時代の流れが、レールに乗っていれば安心というわけではなくなってきた。

維新や安倍さんのような人達があのような態度なのは、それで票が得られるからだろうし、それがお金になるからだろう。

そのような発言ややり方をする事で、何かが報われたように感じたり、スッキリしたりすることがあるのだろう。

四角四面な世の中を作ろうとしてきた社会全体のつけが、こういう形で現れているのだろう。

興味があるのは、ネトウヨは時には被害者をたたく。

慰安婦や詩織さんなど。

そして時には加害者をたたく。

殺人を犯した人を社会の犠牲者だとした場合に。

つまりどの立場にいるのだろう。

詩織さんや慰安婦は声をあげた。

声をあげた人達が気に入らない。

自分たちが我慢してきたからだろうか。

ひきこもりの人が犯罪を犯したりして、そのような人が犯罪を犯すのは何故なのか、社会のある意味被害者ではないか、という意見が出されると異常にその事を叩くのは、我慢が足りないという事だろうか。

我慢。

生まれた時に、そこは日本の国土だった。

そこには社会があった。

否応無しにその社会に取り込まれる。

それはある意味幻想だし、この社会の一員となることで、社会というシステムの恩恵も受けるが、被害者にもなりうることがある。

気づいたら行かされていた義務教育という名の学校では、したくないこともしなければいけないし、皆んなと同じ事が求められる。

人間は社会よりももっと自由で、社会の中におさまりきれない。

という事が根本的にわかってないと、非常に辛いことになる。

自分が今なんだか幸せじゃないのは、このシステムの中に取り込まれようとしているからだと、どこかでうすうす気づいていて、それならば、うまいことやろう。(私は割とそうだった。)

ぐらいじゃないと、まじめにのってしまうか、外れてしまうかしかない。

枠の中におさまれるのは人間には無理だ。

アメーバーみたいな存在だと思う。

ゼリーみたいに形が決められない。

システムの中におさまるのはどだい無理な話だけど、システムをある程度作らないと、恩恵も受けられないならば、自由でいられる部分をどこに確保するか。

という視点でシステムを作らないと必ず病気になる。

その病気の一つがネトウヨというものだと思う。

だからネトウヨも社会システムの被害者だ。

戦争だって、普通の人が海外に行ってまでも知らない人達をたくさん殺し、自分も殺される。

そんな無茶苦茶な意味不明なことを、しなければいけない事だと納得させられて、実際にしてしまうというのは、社会というものが、極端にこんな事まで可能にしてしまうくらい、危険性も秘めているからだ。

だから、その危険性を分かっていないと、今の世の中が平和だからといって、本当に安心していられるのか。

戦争をした方が都合がいい存在によって、うまい具合に社会を塗り替えられてしまう事が起こりつつあることを、どのくらい認識できるだろうか。

軍隊のような在り方が、今の社会のあちこちにないだろうか?

組織というものの中に。

閉塞感。

孤独感。

ネトウヨと呼ばれる人達こそ完全に言うことを聞く軍隊のような人達を作ることを目指してきた社会の被害者なのではないか。

愛国心をことさらうたうのも、よく聞くアイデンティティの拠り所をそこに求めたからだというのも分かる気がする。

さあ私たちはどうすればいいのだ?

安倍さん一人が敵ではないし、安倍さんを支持する人も敵ではない。

彼らもなんだか哀れだ。

社会はそんなんじゃ幸せにならないよ。

だから風穴が必要なんだ。

いつだって。

その風がどこから吹いてくるか、誰が開けているか、そこを嗅ぎ分けてその流れにのる。

そして自分自身もその風になれるように、自分の周りに少しでも風がまわっていない所があったら、風通しをよくするために、自分なりのやり方で、できる範囲でやる。

みんながそうなればいい。

結局風の話になっちゃった。笑

2019

みずのながれは- 2019/07/29 -

なんで今日突然に用事に遅れてでも映画を観に行ったのだろうか。

上映延長をツイッターで知って、もっと余裕ある時に行けばいいじゃんと思ったけど、考えるのやめて行くわ。

って思った事は確かだ。

村上浩康監督の「東京干潟」

たぶん多摩川の猫を撮り続けて支援を続ける小西修さんの紹介がなければ、スルーしていたと思う。

それは今日の上映後に村上浩康監督の舞台挨拶があるのを知らずにいて、その監督が干潟というのは地味なテーマなので、見る人が少ないです。

というような事を言ったのだが、確かにそうだなと思ったのだ。

でも紹介の中の文章にホームレスのおじさんがシジミを採って捨てられた15匹の猫の餌代にしているというのを読んだ時に、俄然行きたくなった。

ホームレスのお爺さんといえば、支援を必要としている人というレッテル貼りが私の中にあったわけだ。

ホームレスの人に関心が昔からある。

それは学生の頃に一人で徒歩旅行していて、テントも持たずに寝袋だけ持ってウロウロと寝るとこ探していた時のあの不安と孤独と切なさが身にしみたというのもあるし、この仕事しているといつ食べられなくなってもおかしくないと思っているからだし、今の世の中、ほんとにちょっとした何かの弾みにホームレスになってしまう人って、もう普通にあるんじゃないだろうか?

と思うからだ。

それはともかく、お爺さんが想像以上に逞しくて驚いた。

多摩川の河口という場所は都会だけど、存在は大きな自然の中で生きている仙人に見えた。

しかしあの冷たい川の中で数時間腰まで浸かって泥の中、水の中をシジミとって、その後暖かいお風呂なんて入れないのに、毎日とる。

体は冷えてあたためるために安いチューハイを飲む。

お金に換えたシジミは猫の餌代。

捨てて行く人がいるから仕方がない。

命を全うするまでは自分は死ねない。

シジミ取るのはもうプロ中のプロなんだけど、それにしてもなんでこんな大変なことをし続ける事ができるんだろうと思って見ているところに、監督がお爺さんに質問する。

なんでそんなことまでするの?

「仕方ないだろう。猫たちだって生きる権利があるんだから。」

はっとする。

お爺さんはシジミは小さいのはとらない。

とってしまえば、次またとれなくなるからだ。

小さいのまでとる乱獲が増えて年々シジミがとれなくなっている。

お爺さんは毎年、毎日、毎時間の川の変化と共に生きていて、自然の摂理を知っている。

知っているから、どんな生き物にも生きる権利があると知っている。

自然の摂理とは、生きる権利まさにそのものだ。

権利とは何か、生きるとは何か、そんな議論を超越する自然の摂理なのだ。

最近、いろんな事件が起きている。

自分は生きる価値がないと思って自暴自棄から人の命を奪ってしまう事件。

それどころか、親が自分の子はそんな犯人になるかもしれないと親が子を殺した事件。

政治家が、一人で死ね。

という。

それにどのくらいの数か分からないが賛同する人もいる。

それは違うだろ、いや違わないというツイッターの世界での合戦を今朝も読んでいたところだ。

だからふいにお爺さんの言葉が天から降ってきたように体に入って心に響き、腹に落ちた感覚。

そりゃその権利があると思ってる。

だけど思ってるだけの私である。

お爺さんは知ってる。

知ってるというのは知識というか叡智というか、経験と体験を通して大きなレベルで身体で心で魂で知ってる。

その人の言葉は直接に届く。

そしてそれを届ける監督の実直な姿勢がそれをすくいとる。

私はなんだか映画を見ながらずっと泣いてた。

悲しくてではなくて、感動して。

お爺さんが自分の人生のことを語る。

その話も衝撃だった。その辺はあまりにもネタバレになるので、ぜひ見てほしいです。

ただその事によって、監督も語る通り、映画が急に深まる。

覗いた穴は小さかったかもしれないが、世界が見える。

今が見える。

自分が見える。

そのお爺さんとの出会いを上映後に語ってくれた。

それを聞きながら、想田和弘監督の映画「港町」を思い出した。

あの映画もたまたまた監督の舞台挨拶に遭遇して、主人公となったお婆さんとの出会いを語ってくれた。

向こうからやってきた。

どんなテーマで何を撮るか計画していたわけではない。

偶然という必然が物語を伴ってやってくる。

ものを創る人の感覚。

直感。

きっかけは些細なことでも、何故だかまだよく分からないのに突き動かされる。

物語がすすむうちに、何故突き動かされたのかが必然であったと分かってくる。

それが見る方を惹きつける。

いい作品を作ろうとか作為的な事からははじまらない奇跡。

だから届く。

ポレポレ東中野で8月後半まで上映があるので、ぜひ今、見てください。

監督の話の中でもう一つ、「流れ」という作品の紹介があった。

私はこれは見なくては。

と思った。

山形の小国町の高校、独立学園に学んでいた時に村ではダム問題があった。

移転に反対する人達、賛成の人達、環境省の人、話を聞いてまわって論文を書いたのが新聞記事になり、それを見た映画監督が訪ねてきた。

過去のブログでも書いた事だが、萩原吉弘監督の映画「あらかわ」

その頃、川のこと、村の暮らし、なんでも知りたいと思った。

それもあって農大の探検部では川下りを選んだ。

萩原監督とのやり取りの中で、あなたは芸術方面に進むのがいいと思うよという一言があの頃の私の中に残った。

萩原監督はもういないが、その一言は私の中で生きていた。

村上監督の話で川のこと、もう一度また学びたい、知りたいと思った。

話は遡るが、つい先日、山梨で全体を学ぶ学校があった。

講師として参加したのだが、初日に演奏して話をした次の日からはもりもり学ぶ側になった。

種の学びの他には山梨の古民家と山の中のログハウスを拠点に畑の作業と森の中に入ってのケアテイカーを実践した。

その沢のケアテイカーがすごかった。

全体を学ぶ学校を企画主催するアースマンシップ。

アースマンシップの岡田淳さんと直子さん夫婦との出会いも振り返るとかなり面白いが、淳さんはネイティブアメリカンのグランドファーザーという本を書いた著書に直接アメリカでネイティブアメリカンの様々な学びをしていて、それを元に日本に戻ってからは、アースマンシップを立ち上げ、ケアテイカーを実践、子供や大人に森や川と関わることを体験を通して伝える。

私の言葉足らずよりも、ホームページをぜひご覧ください。

水の流れのケアテイカーをしてみて

沢って本当に生きてるんだと思った。

命だった。

流れが停滞している。

沢の終わりの茂みが繁りすぎて空気の流れを止めているからだ。

茂みを払い、皆で沢の詰まりがどこかを感じながら竹の小さなヘラで、なるべく元々ある石をどかさずに詰まりをとっていく。

なんだか面白くて夢中になっているうちに気がついたら沢の中を下から上に風が吹き抜けている。

そして気づいたら流れが生まれている。

自分の身体が自然に一緒に流れだす感覚。

なんだこりゃ。

昔の人は里山とこういう付き合い方をして共生していたのがわかる。

シジミのお爺さんとつながる。

シジミは干潟を濾過している。

シジミを掘りながらお爺さんも干潟をたがやしてる。

とってしまった小さなシジミを丁寧に取り分けて、捕まるなよー!おおきくなれよー!貝よ戻ってこいよーと大きな声で唱えながら、川に向かって撒く。

その姿が人間っていう存在だと思い起こしてまた感動する。

全体を学ぶ学校。

9月の秋のコースのテーマを水にしたよ。

と直子さんからメール。

今日見た映画、村上監督。

「流れ」

見なくちゃと繋がったんだ。

2019

さかなのほね- 2019/07/08 -

喉の奥にひっかかってた魚の骨がやっと取れた感じ。

わかりますか?

今の私。

先日一つ録音の仕事が終わって非常にホッとしてます。

録音の仕事って、やっぱり慣れだと思うんですが、ほんと来るならコンスタントに来て欲しい。

じゃないと一向に慣れないじゃないか。

といいつつ、春にあった中国アニメのテーマ曲録音で緊張しすぎたせいか、今回はそれよりは慣れていたけど、そんなことより、これは本当にできるんだろうか?

という内容もあったので、とにかく終わってほっとしている。

今回も中国映画でした。

二つとも日本での公開はありません。

だいぶ前にした録音で、守秘義務が解かれないまま今日に至るやつがあって、あの録音がおそらく完成しているはずだけど、どうなったのか知りたくても、当時の担当者とのメールが見つからず、謎のまま。

っていうのがあります。

あれも日本ではなく、中国向けのものだったな。

中国のものを日本で完成させるって案件が意外とあるんだねというのを今年知りました。

でも馬頭琴なんて本来向こうのものだから(内モンゴルは中国国内にある自治区)向こうには沢山奏者がいるはずなんだけど。

経験として有難いので、縁があるというのは嬉しいことですが、普段の自由な演奏とはかなり違うストレス感じる類のものです。

今のところ。

早く慣れたい。

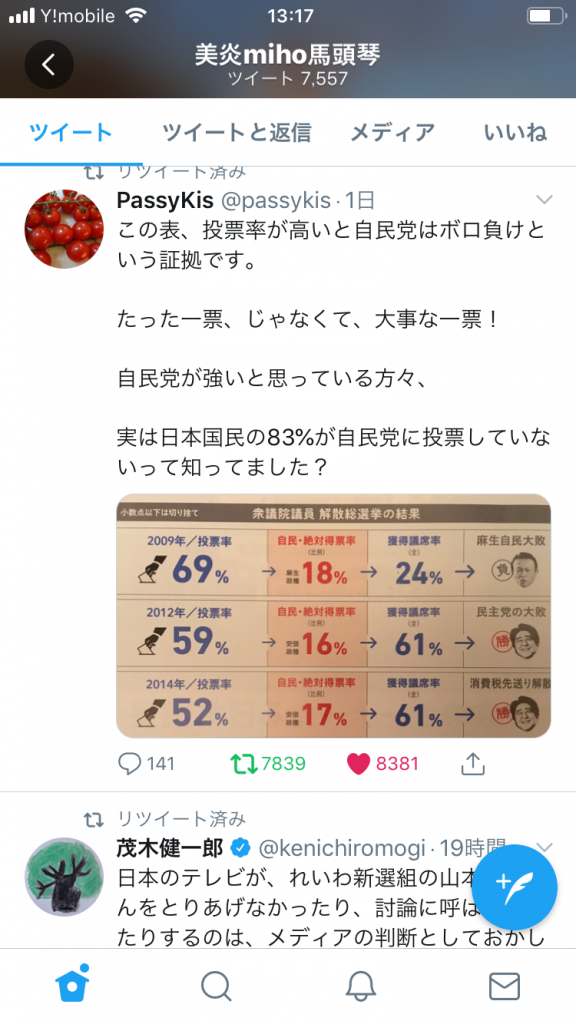

今私の中で盛り上がっているのは、もちろん世間もですが!

選挙。

立憲民主党が登場してから面白いと思いはじめた政治ですが、今回はなによりも、れいわ新選組。

どうやらテレビなどのメディアでほぼ取り上げられていないようで、このブログ読んで、知るきっかけになった人がいたとしたら、とても嬉しい。

山本太郎さんはいつも一人でぶつかっていて、ブレなくてすごいなと思っていましたが、正直どうやって勝てるんだろうか?と勝手に途方にくれて、応援してませんでした。

立憲民主党のほうが、現実に力を発揮しそうだったからです。

そういう意味では、昔から共産党は本当に一番まともな事を言っていてそれこそブレない。

行動にうつしている。

というのは知っていても、やはり、名前のハンデがあるだろうと勝手に思っていて、応援していなかったのですが(気持ちだけ応援だった。)

その共産党も立憲民主党ができてから、なんかいい感じに世間に受け入れられているなんて思うようになり、野党共闘がうまくいくといいなと思っていたのが以前でしたが、前のブログに書いたように、映画「主戦場」を見て、「新聞記者」を見て、非常にやばいなという気持ちが強くなりました。

一つ一つの話は耳に入っていたけれど、それが線に繋がって目の前で展開されると、ああと呆然とします。

社会のことは実は私はツイッターで見てます。

テレビがすっかり信用できなくなってしまったので、信頼できる著名人を片っ端からフォローしてます。

個人的に大好きなのは、映画監督の想田和弘さんと映画評論家の町山智浩さん。

ツイッターでぜひフォローしてみてください。

分かりやすく、いろんな視点で時に面白く社会の事象を呟いてるのと、リツイートされてるのでよく分かります。

もちろんいろんなメディアの広報もフォローしておくと、それぞれのニュースの切り口の違いも参考になります。

それが一列で出てくるので見比べが簡単だし、早いですね。

それでいろんな事が見えてくるようになって政治が面白くなってきました。

そして、れいわ新選組。

当初は名前が気に入らなくて感心薄でした。

ところが次々と発表される候補者に目を奪われ、彼らの話を聞いていて、この多様性はなんなんだろうか?

と驚きと喜びと、こんなのいいの?ほんとに?待ってた!って気持ちが溢れちゃう。

それこそ国会には子供の代表が何人かいたほうがいいんじゃないかと思ってるくちなので、それに近いものがある。

動画、すごく面白く聴けるのでぜひ見てない方みてくださいね。

特に、やすとみさんの話が心に響いた。

この10人が国会にいったら、日本は本当に変わるだろうな。

もう変わらなくちゃだめだ。

この方々、立候補してくれただけで本当に感謝だし、山本太郎はこのためにここまで頑張ってきたのかもと思う。

期日前投票してきました。

こういう事もあるらしいですよ。

やっぱり今はネットが発達してますから、自分たちでより正確なニュースを確保していく必要があると思います。

そして世の中の動きが変な方向に行かないように、自分で選択していかないといけない時だと思います。

フェイスブックに投稿したれいわ新選組の動画に関する私の文章です。

https://youtu.be/kUHc3uAg5Rg

この動画、立て続けに二回見た。

れいわ新選組という名前はイマイチ気に入らなかったのもあって、当初は感心薄でした。

ところが一人ずつ立候補していく人達が登場する度に、なんだこの多様性とある意味その道の専門家の人達の集まりは。私の中のユートピアってこれだわ。

と思った。

高校時代に愛読していたミヒャルエンデの「オリーブの森で語り合う」経済などについても語られている対談形式の本だが、その中にエンデが世界〜〜会議(忘れた)に呼ばれて、大企業のトップや銀行のトップなどが集まる国際会議になぜか呼ばれ、何か話してほしいと言われ、私が呼ばれたからにはそういう要素を期待してのことだろうと、統計や数字やなんかを離れて、ユートピアを思い描いてください。

その世界〜〜会議では、資本主義の命題は成長し続けないと経済発展はなく、降りてしまうのはもはや不可能で、暴走列車に乗っていることは誰の目にも明白である。

彼らは降りれないと信じている。

持続可能な社会、ユートピアを描いてみませんか?

と提案したらその場は凍りついたようにシーンとなった。

しばらくして、そんなことは不可能だと議論は元の木阿弥になってしまった。

彼らはそこから離れられない。

要するに頭が固いという話なんだけど、

全くその通りだと共感した事を思い出した。

この動画のどの人の話も共感しかなかったが、特にやすとみさんの話が心に響いた。

しかも馬。笑

ぜひ見てくださいね。

素敵だと思ったら身近な人に紹介してください。

自民党に票を入れてる人は少ないようです。

投票してなかった人が投票することで、変えていける可能性がとても高いということですね。

変えていきましょう。