2017

リセット- 2017/10/09 -

ふとぽっかり2日間空いた。

そして誰もいない。

ふと目にとまるアースマンシップのサバイバルキャンプ。

この前、アースマンシップの山梨の拠点となる古民家の竹小舞をして、主催の岡田さん夫妻に会ったばかりだったが。

まだ空いてますか?

急に飛び入り参加、よく持ち物などみると、改めて、サバイバルキャンプだということに思い至る。

サバイバルしたい!って思ったわけではなく、この2日を有効活用しようとか思っただけなのであった。

なので急に寒くなった小雨の朝、あちゃー。野宿寒くて眠れるかなー。

アースマンシップのプログラムの焚火キャンプとかにむしろ参加したかったなどと情けない思いを胸に、奥多摩へ。

だんだん雨が上がってくると、野宿なんて久しぶりで想像してみるとだんだんワクワクしてきた。

奥多摩の山々が、せめぎあった渓谷のすぐ脇にアースマンシップのフィールドがある。東京都の水源の森。

先人が太い木を切らずに残したことで、実は日本で一番巨木が残っている山があるのが東京都の水源の森なのだ。

そこをアースマンシップさんなら、と特別に活動することが許可されているフィールドだ。

トイレや、食器洗い、全てにわたって自然に還る工夫がされていて、それだけでも勉強になる。

はじめはサバイバルとは、という淳さんの話から。

(以下、紹介する写真は全てアースマンシップさんのものを引用)

内容は、アースマンシップさんの吉祥寺の家にてサバイバル講座などもありますので、興味ある方はぜひ。

ロープワークは、目からウロコ。

確かに学生時代に探検部で、もやい結びやダブルフィッシャーマンとか習ったけど、完全に忘れており、今回は簡単で解きやすい、でも頑丈にしばれて、調節できるやり方を幾つか教えてもらい、すぐ出来る事に感動。

その辺に落ちている木の枝と、ビニール紐と、シートだけでシェルターを作る。

簡単で、完全に囲まれていないのが逆にシートの内側が湿気でぐっしょりにならないのと、片側だけでも充分安心感があること。

色々と教わってから実際にみなバラバラに渓谷沿いの森の中にそれぞれ気に入った場所を見つけてシェルター作り。

それから淳さんが、夕方の時間というのはネイティヴアメリカンにとって、特別な時間帯です。

と東西南北に祈るラコタ族の祈りを教えてくれ、陽が沈んですっかり暗くなり、夕飯ができるまでの間は皆さん各自のシェルターで、過ごしてください。

と言われる。

ふと2011年にアリゾナへ行って、ラコタ族に伝わるホワイトバッファローの伝説を7つの曲にしたものの中にこの祈りのシーンがあったことを思い出す。

話はそれるが、最近またアリゾナへ行きたいという思いが強くなっている。

行きたい!という感じより、先にもう意識がいってしまってるような時があるけれどそんな感じ。

携帯も時計も本もおしゃべりもなく、自分のシェルターにて、数時間を過ごす。

こんな時間は久しぶり。

何もない時間でも今や大抵、携帯を見たり、本を読んだり、人によってはテレビや音楽を聴いたり、自然の中にいても、散策したり、何かしらアクションがあるわけだけど、瞑想に近いのかな。

それでも数時間というのは私にはなかなかない。

それともそんなに時間はたっていなくて、案外もっと短い時間だったのだろうか。

最初は熱心に呼吸を意識していたりしたが、とうとうそれもやめた。

もう時間の経過もどのくらいなのかよく分からなくなり、森の中はどんどん闇に包まれ、渓谷の音の中で、虫や鳥の動きを見て、ひたすらぼーっとする。

やがてカンカンと拍子木の音を合図に、真っ暗の中を広場に向かって歩く。

私は暗い中を歩くのが好きだ。

懐中電灯は真っ暗な中ではやけに明るすぎて逆に目になれないし、そこしか見えないという盲点がある。

なんとなく気配を感じながら行くのがいい。

それに懐中電灯をつけると、他の存在にすぐ気づかれるのに、自分はかえって他の存在を知ることができない。

焚火を囲んで夕飯の後はみんなでいろんな話をしたり、参加者はめいめい、好きな時にそれではお休みなさいと言って、一人去り、二人去り、それがみんな焚火から離れて真っ暗闇の渓谷沿いの森の中にてんでばらばらに消えていくのが不思議だ。

ふと、焚火のそばをわざわざ離れるのが惜しい気がした。

この火の側に横になって、火を眺めながら寝れたらどんなにいいだろうと思った。

そういえば西部劇などによく出てくるあれだ。

馬を横に繋ぎ、焚火の周りで毛布にくるまって寝る。

あれ一度はやってみたいな。

私にとっては馬が横にいるのが大きなポイントだ。

それでも名残惜しく最後まで焚火のそばにいて、ついにシェルターへと。

川の音を聞きながら上を見ると、ものすごい明るい月が。

ここは川の音が聞こえるけれど、シーンとした森の中で夜耳をすますとどんな感じだろうかと思う。

テント無しの野宿は若い頃は幾つか経験がある。

それでもシートがあるだけで随分安心感と風除けの暖かさは違うなと思った。

さてここからの様子は実際に参加した方のお楽しみにしておきます。

帰りの電車の中でとあることに気づく。

一度リセットされたかのような不思議な感覚なのだ。

サバイバルを学んだことはとても面白かったし、自信にもなったのだが、そのことよりも、振り返ればここのところずっと日常の中にいた。

当たり前なのだが、自分の日常とは、仕事で外にいる時、旅に出てる時、家の中にいる時、遊びで出てる時、それは毎度状況が変わっても日常だ。

毎日仕事があるわけでもなく、忙しい時と何もない時の差も結構ありし、ぼーっとしてる時間も結構たくさんあり、だからこそ気づかないでいた。

しがらみというととても窮屈な言い方だが、自分を取り巻くものの中に無数にあると気づく。

人はもちろん誰でもそうだ。

家族。友人。仕事仲間。それだけでなくフェイスブックやツイッターなどをやっていれば、タイムラインに上がっている情報との事柄もある意味そういえるだろう。

しがらみではなく、繋がりという素敵な言い方があった。

いい悪いではなく、そこから離れることの例え一時であってもなんと貴重なことだろうかと思うのだ。

特に私に必要なことだったとよくわかる。

寝袋とシートだけもって、人のいない自然の中にでかけ、一人きりで夜と朝を過ごす。

他のものは何も持たずに。

それが本当に久しぶりで、ここ数年無かったかもしれないことに気ずく。

一人でいることはあるけれど、何も持たずに自然の中に一人は以外と無い。

この感覚がとても新鮮に思えた。

そんなのいつでもできそうなのに、意外と出来てなくて、あったとしても歩き周るでもなく、写真とるでもなく、何もせずに数時間過ごすのが新鮮だったのだ。

アースマンシップ・サバイバルキャンプ

↑こちらより、サバイバルキャンプのプログラムの詳細と、アースマンシップのホームページに繋がりますので覗いてみてください。

素敵なプログラムがたくさんあり、またその理念などとてもいいなと思います。

淳さんのプロフィールも見てみると、興味がより湧くと思います^ ^

こういう時間が現代では貴重であり、またたまに必要なんだなと改めて。

2017

ドラえもん- 2017/10/06 -

秋

夏の後に秋が来るっていうのが本当にすごいと思う。

夏と秋って全く違う。それが隣り合わせってすごいです。

そして夏だけだとやっぱり飽きる。

秋がくると急に夏の間にのびのびした体と心が、そら、今度は少し落ち着いてと、ゆっくりと何か体が沈んでいくような。

不思議な気配だ。

「芸術とは、政治や戦争、あるいは民族の憎悪から生まれたもの、またこうした憎悪を生み出すものとは無縁であるというのが、私の考えである。芸術は、こうした対立を超越しているのだ。人類全体が一つの共同体であることから生まれ、またこれを顕し、またこのことを証明する何かが存在せねばならない。このことを述べるのは、現在ではいつもよりいっそう必要なことである。こうした事物には、まず宗教、さらに学術、そして芸術がある。」

(ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/1946年12月17日「非ナチ化裁判」での弁論より)

どこでいつ見つけた文章か自分でも忘れているのだけれど、ずっと大事にメモしてある文章がある。

またふと取り出してみる。

引用するにあたり、ネットで調べるとウィキペディア情報では、さらっとだけれど、ナチスとの協力を拒み、ユダヤ演奏家を保護したという一文の後には、戦後ナチ協力を疑われて活動を停止させられたり、ニューヨークのオケからの誘いがあったのに、ユダヤ音楽からの反対にあったりしたらい。

そういう事を知るとこの文章がまた重みを持って感じられる。

単に響くものがあったので、知りもしないでメモしていて、たまに読み返してみる。ということだったけれど、先日ある人の演説を聞いてこのメモを思い出した。

ツイッターで動物関連や世界のニュース関連や個人的に興味のあるサイトをあれやこれやとフォローしていて、暇な時に見るのを楽しんでいるのだけれど、たまに別に知りたくない投稿ももちろん入ってくる。

そんな中の一つに、右翼とか左翼とか関連の意見の述べ合いというよりは、小競り合いだ。

それでも世の中には本当にいろんな人がいるのだということと、物事にはいろんな側面があるということを知ることができるのもいい事なのかもしれないと思う。

自分が信頼を置いている作家だったりジャーナリストだったり、そういう窓口は必要で、テレビをたまに見るだけだと、やっぱり勘違いしてしまうなと思う。

1年前か2年前か、忘れたけれどこのブログに、右も左もない、自分は大地の上に立ち、ぐるっと見回して見えるその景色を歌いたいというような趣旨のことをかいた。

あれはつまり、自分の考えが、右か左というようなものに分けられたくはない、そこからは対立しか生まれないと思った。

だから、音楽家の立場で政治的な意見をいうと、受け取りてにもよるが、判断されて、それなら敵だ。それなら味方だ。ということに分けられたくないということと、表現したいのはそんなことではないということと、それでも音楽と関係ない部分の意見を言う事で、違う意見を持つ人に、音楽を届けられる機会を失うなら全く私がやりたいことと反してしまうと思っている。

それは今でも変わらないのだけれど、先日の演説を聞き、どうしてもここに書きたくなった。

エダモン。

立憲民主党という政党をつい先日立ち上げた人だ。

私が信頼を置いている方が、この政党についてコメントしているのを読んでなぜかすごく興味を持った。

政治家や活動家の方がいろんな事を話し、もっともだよね。と同意したり、それは違うよと思ったり当然今でもあって、それでも結果として虚しくなってしまうことが多かった。

YouTubeで見た有楽町での演説。

言ってることはすごくまともで、同じことを言ってる人は確かにいる。

でも切り口というか、視点が違う。

特に一番共感したのは、

「右か左かなんていうイデオロギーの時代じゃないんです。上からか、草の根からか。これが21世紀の本当の対立軸なんです。」枝野幸男

弁護士さんが書き起こした全文はこちら。

↓

枝野幸男演説全文

様々な意見、環境、状況の場合や人達がいることを前提に、耳を傾け、何を選択することが最善であるか、又はどのように進めていくかというやり方にも誠実さを感じる。

今でも覚えている。

小学校の時に、日本は戦争を放棄するということと、立憲主義で、権力の暴走はできない仕組み。

独裁が生まれない仕組み。

他国を侵略できない仕組み。

この事がどんなに誇らしかったか。

どんな意見を持つ人であっても、自分を含め、家族が戦争で亡くなるのはいやだし、自分や自分の周りの人が幸せだといいと願っているし、放射能汚染によって苦しめられたくはないし、何かによって苦しんでいる人に手を差し伸べられたらと思うし、それがない状態であれば本当にいいと思っている。

そこが違わないのに、なぜこうも対立してしまうのだろう。

対立を生み出すものというのがあると思う。

だからこそ、枝野さんのこの視点はこれから大きな流れを作り出せると思った。

.

.

流れはどこへいくのか。

.

.

エダモンの演説を読んで感動しているその時に、今ちょうどハワイで巡業していらっしゃる八王子車人形の家元からメッセージがきた。

.

「ホテルの窓からはポラリスが見えます。」

.

.

.

ピアノの竹井さんとエダモンについてやりとり。

上の文章を読んだ感想をくれた。

「枝野さんは、他の政治家とは一味違う何かを持ってると思う。

ちゃんと根っこを持ってるっていうか、自由が何かをちゃんとわかってる人だよね。

今ね、去年の直木賞と本屋大賞とった、蜜蜂と遠雷という本読んでるんだけど、

父親が養蜂家で転々としながらトラックの上でピアノのセッションしたり、ピアノは持ってなくて行った先でピアノを見つけては弾く、みたいなすごく天衣無縫な少年が、ある約束からピアノコンクールにでるの。その群像劇なんだけど、その子は自然と共に育ったからものすごく耳がいいの。蜜蜂の羽音を都会の中でもききわける。

その子のピアノを聞いた人は、どんなクラシックの既成の曲でも、まるで今、彼が作り出して弾いてるような即興性を感じてしまうの。

プロの、音楽家たちがむかしにしまい込んでしまった、大好きなフレーズを心のままに臆面もなく奏でることができる子なの。

その子の師匠(といっても師匠が彼の場所に出向いていって一緒にセッションするだけなんだけど)は亡くなる前にその子に、音を外に一緒に連れ出してくれる人を見つけなさい、と言うの。

その人から出るものは、その人の日々の生活、心から出てくるもの。

音もそう。

花を育てるような、蜂を見守るように、音楽をする、

そんなことがちりばめられていて、ものしごくおもしろい。

美炎さんにも読んでもらいたい。

フルトヴェングラーは父が大好きな指揮者だったよ。

(#^.^#)」

2017

ゴミにならない家- 2017/10/02 -

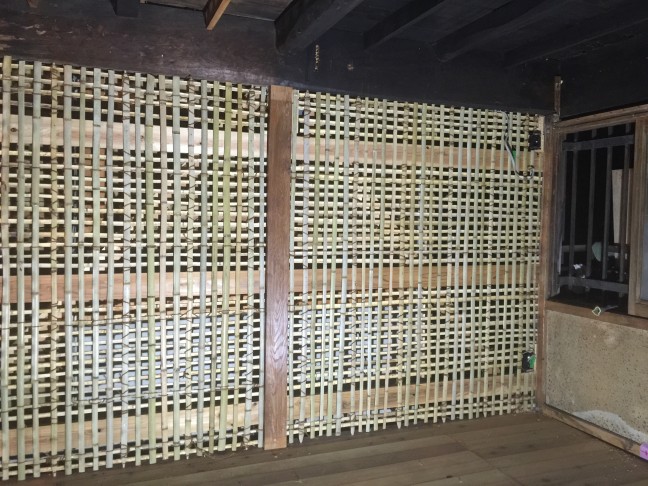

確かに思い出せばその壁のことは知っていたけれど、竹小舞って名前だとか、本当のやり方なんかは知りませんでした。

アースマンシップの拠点の一つ、山梨北杜市武川町の古民家。

アースマンシップとは、岡田淳さん代表の森のケアテイカーやサバイバルの仕方、焚き火塾、など様々な自然をフィールドにした活動をしていて、色々お世話になっている団体です。

声をかけていただき、ひとっ走り。

森で0円生活を長らくしていた旅する縄文人の左官屋さんとか、設計士なのに、竹小舞をする専門のエツリ屋さんとかヘツリ屋さんとか言うらしいのですが、そのエツリ屋さんだと思われてるくらい常に竹小舞をあちこちの家で組んでいる方とか、情熱大陸に取り上げられた大工さんとか、映画監督夫婦とか、なんだか面白い人たちが集まっていました。

まず、前回の(もしかして1年前なのかしら?)時に割いていた竹を、長さに合わせて切ったり、太かったらさらに裂いたりします。

竹小舞を組む壁の長さに合わせてね。

それで竹に向かっていたら、美炎さん、手大丈夫ですか?竹結構、手を怪我しますよ。と言われて、あ、それは大丈夫なんですけど、むしろ私はきちんと測ってきちんと切るみたいのが苦手だってこと思い出して、そっちの方が問題なんです。

そうなんです。

きちんと測ってきちんと切る。

こういうの一番苦手でした。

でもなんとかなったヨ。

この竹小舞の美しさ。

シュロの縄で編むのですが、シュロがまた、つっかかって解けない優れもの。

こんなにしっかり編めると気持ちが良い。

左官屋さんたちが、いろんな現場での話をしてくれます。

壊すとき、修理するとき、昔の竹小舞に出会うわけですが、緩く編んでるダメなやつは持たない。

昭和のはダメっていってました。

量産のときでしたからね。

むかーしのは本当にすごいっていってました。

そしてそこに泥を塗ります。

岐阜の粘土質の泥と地元の泥をブレンド。そこに発酵させた藁を切っていれます。

足で踏みまくります。次の日筋肉痛になりました。

この作業、冬の寒い日にはしたくないです。

左官屋さんの出番。

でもやったことのない私達もやります!

今、私の住んでいるところは田舎なので、焼却場に直接ゴミをもちこみます。

これがなんとも嬉しくないです。

まず、もちろん大量のゴミを目にすることになるので、その度に暗い気持ちと、罪悪感みたいなものを感じます。

この里山にゴミを埋めていく感じ。

なるべく行きたくないので、なるべくゴミを減らそうと思うようになります。

まあ生ゴミは庭の土に還すとして、なんとなくプラスチックのものとか、土にかえらないものを買うときに、迷います。

だから、家なんかすべて自然にかえるものってとってもいいなと思うのです。

設計士さんも言ってました。

竹小舞は全くゴミがでないから経済的。

普通は作業後に沢山ゴミが出るから、処分費がかかるんだそうです。

こういう技術と知恵がこれからもっと沢山活用される社会になっていくといいなぁ。

2017

優しい風と美味しい風と- 2017/09/07 -

金色の風が吹いてる

ネムノキが優しくゆれてる

ここにおいで囁いてる

とりもむしも野の花も〜〜

、

、

、

、

というのは棚田のうたの歌詞前半。

全くもってそんな日でした。

自分で歌詞を書きましたが、全くその通り!なんていい歌なの!ってなりました。笑

そう棚田へ行ってまいりました。

金色の風が吹いてました。

幹もたくましく。

木陰も頼もしい。のに優しいな〜〜

花が一つだけ残ってましたよ。

石舞台のもう反対の端にいつのまにか根付いたチビネムノキも、小学生くらいになりました!

これも、本当に棚田の持ち主である茂さんが、石舞台の上に根付いたネムノキが、今にも枯れそうだったのを、なんとか根付いたら木陰になるし、コンサートの舞台の絵になるしって考えて大切にしてきたからです。

そしてチビネムノキを刈らなかったのももちろん茂さんの判断。

そんなところも暖かい棚田。

毎度本当にお世話になっています。

お昼は美味しいおにぎり!

美味しい空気の中食べるおにぎりの最高なこと!!

しかも海老の天むすには自家製山椒が効いていて、うなりました。

見てください!このおにぎりのお皿はヒロクラフトさんの作品。

とっても素敵です。

裏にはなんの木で作ったか木の名前が可愛く入ってますよ。

そんな作品を実際に買えるのも棚田コンサートの魅力の一つです。

キュウリの浅漬けにいたってはミョウガと自家製の梅塩、と生姜が効いていてドラムの前田さんは河童かというくらい食べ続けてました。

キュウリの浅漬けにいたってはミョウガと自家製の梅塩、と生姜が効いていてドラムの前田さんは河童かというくらい食べ続けてました。

市田さんにドローン撮影していただきました。

ワクワク。

綺麗に素敵に撮れているのは主催のヒロクラフトさんの撮影によるもの。

これ、高校時代、はまりにはまった草刈りをして、フォークで刺して積んだ 草の山の中に埋まってこうやって軽トラに揺られて学校に戻るの以来、棚田に来ると味わえます。

これ、高校時代、はまりにはまった草刈りをして、フォークで刺して積んだ 草の山の中に埋まってこうやって軽トラに揺られて学校に戻るの以来、棚田に来ると味わえます。

なんども自分で稲穂が風に揺られるのを眺めながら、金色の風が吹いてる〜♪ネムノキが優しくゆれてる♪ここにおいで囁いてる♪とりもむしも野の花も〜〜♪って歌ってました。上機嫌。

この歌、実はですね、一昨年の棚田コンサートの後、一週間後くらいの何もない日の朝、目覚めると、あ!!棚田に行きたい!ってなって、いろんな人に声かけるも、そんな突然日程合わせられる人がいなくて、1人だったら諦めようかなと思ったけど、なんか呼ばれてる気がして一人車飛ばして行きました。

八街のピーナツもって、きっと棚田の茂さんや、ヒロクラフトさんに会えるし♪

と思ってたの。

そしたら、見事に誰もいなかったの。

どんなに探しても猫ばかり。

とうとうあきらめて、棚田へ続く山道の入り口へ。

ふと風がさあーと吹いて、なんだかいらっしゃいと木々が言ってるみたいだった。

夢のような気持ちになってしまって、ふらふらと中に入る。

高い木の木立の中をふらふらと。

棚田がみえる、やっぱり誰もいない。

かんがえてみたら、誰もいない棚田ってはじめて。

石舞台の上に先日のコンサートで座った丸太が一つ残ってる。

なんだかそれがとっても嬉しくなって腰掛ける。

ついこの前ここから見える棚田には沢山沢山の人がいた。

コンサートをした。

まるでうそのように誰もいなくて、シーンとしている。

歌が歌いたくなる。 それでできたのが、棚田のうた。

今年も歌います。

できればまた歌詞を配りますので、皆さんも一緒に歌ってくださいね^ ^

金色の風が吹いてる

ネムノキが優しくゆれてる

ここにおいで囁いてる

とりもむしも野の花も

行き先が分からない

そんな日もあるけど

ふるさとの人も山並みも変わらずあるから。

、

、

あなたの瞳が笑うと

私の心も軽くなる

人と人は結ばれて

たくさんの花を咲かす

強い風に倒れて

そんな日もあるけど

ふるさとの人も山並みも変わらずあるから。

、

、

棚田のうた 作詞作曲美炎

さてさてさて

そのあとは那珂川町にはアトリエがある画家の岩本拓郎さんのアトリエへ。

岩本さんは数回棚田コンサートに聞きに来てくれていて、そのご縁でアトリエや美術館に作品を見に行ったりと、交流させていただいてます。

奥様の浄土紀久子さんは染物作家で、着られるストールというものを作られていて、去年それを着ました。

今年の棚田の衣装は、ちいとネタバレしますが、

トップスだけ美JAPON の小林先生に作っていただき、そこに合わせるストールを去年とまた違うストールにする予定です。

どんなアレンジになるでしょうか。

ちなみに来週はこのストール作品を何点か着させていただいて、馬頭琴持って岩本さんに撮影してもらう予定です。

棚田の本番のひは、なかなか寄れないので、ここぞとばかりに寄りました。

実家近くなのでよく行ってましたよ!

一緒に写真。温泉の後ですっかりスッピン(≧∇≦)

棚田のコンサートはですね、近隣のオススメエリアが沢山あるんです!!!

洋食ならレストラン道さん。

お蕎麦なら、昼のみ営業の棚田横の霧が岳さん。

馬頭温泉は美肌の湯の美玉温泉。

こっそりお忍びでコンサートにも来てくださる、いわむらかずおさん。14匹のねずみシリーズの絵本美術館。

雨の日会場横にある、古い学校の建物を使ったもうひとつの美術館。

おしゃれなカフェもある広重美術館。

などなどです。

どうしましょうか?前日入りをおすすめします。

ああところが最近、棚田コンサートの時の馬頭温泉が早く予約が埋まってしまうのです。

キャンプ場あたりならまだあるのかな?

それか、宇都宮あたりに泊まってというのもありかと思います。

9月1日よりチケット発売中です。

常連さんから徐々にチケット売れているそうです。

駐車場の都合により、定員がありますので、ご予約はお早めに。

すっかり誰よりも楽しみになってしまっているわたくしです。

きっと棚田の皆さんはお天気や、当日の準備に沢山頭を悩ましていらっしゃるというのに、ありがとうございます。。

10月15日ですよー!

詳細はこちらホームページのコンサートインフォのページからどうぞ♪

2017

両腕の翼。長野。- 2017/09/02 -

岩手より金沢へ向かい、そのあとは滋賀。

そして来ました長野。

長野はここへ。

こちらのオーナー、ドラムの前田さんの元生徒さん。

実家のある飯田にお店をオープン。

5月にライブをさせていただきました。

ここのピザも料理もスイーツもかなり美味しい。

近所にあったら通うのになー。

モーニングもやってるのは羨ましい。

11月19日の日曜日にこちらでライブいたします。

もちろんお店の美味しいお料理も堪能できます。

時間詳細は後日。

ちなみに前日18日は岐阜の恵那市にある串原村、手作りソーセージ工房のゴーバルにてライブ。

そのまた前日は名古屋の古民家ギャラリーで西美紀さんの展示会にてライブです。

中央道は土砂崩れで中山道を迂回して、やっと松本入り。

竹井さんと松本で合流。

なんだかこの旅中、いつもいるはずの竹井さんがいなくて、また旅の途中で会えたのは喜びひとしお!

演奏すればその有り難味も一段と感じます。

ほんと、伴奏一人欠けると翼が一つもがれてる感覚です。

あー。やっと両羽揃ってどこへでも自由に飛べる!ってなります。

去年もお世話になった中山東花園。

代表の菅谷信さんは高校時代の先輩。

幾らでも食べれる大粒なブルーベリー農園と合鴨農法でつくるお米が自慢の農家です。

中山東花園は、松本市内の子供連れファミリーが楽しく農業に触れられるようにと、ボランティアで運営している園。

夏の集いに音楽隊を呼んでくれました。

日本中のあちこちの地域で、地域になにが必要か、ここの良さはなにか、どう人の輪を作るか、そんなことを真剣に考えている人たちがいて、そんな輪に加えていただいて、音楽で少しお手伝いできるのが、何より幸せだなと思うのです。

その地域の歴史や今の現状、人の想い、自然の成り立ち、色んなことを学ぶことができて、学生の頃、そんな学びをしたいと強く思っていたことが、図らずも、こんな形で実現していることに驚きます。

そしてその学びが自分の音楽の中に生きて、また呼んでいただくことで生かされている循環に気づきます。

ここに美炎の音楽があったらいいだろうなー。なんて思いついてくれた方々に本当に生かされている。

今回特に、去年ソロで演奏しましたが、ふと、いつもはピアノとドラムと三人で演奏しています。

と演奏中に話したことが、この東花園で馬飼をしているポニー伊藤さんが、それはぜひ三人で弾いてもらいたいと、早速演奏終わった私に、三人呼ぶと幾らなの?

と交渉。

代表さしおいて勝手に来年の出演が決まった瞬間でした。

そしてその通り今年はポニー伊藤プレゼンツで三人での出演かなう。

馬のお尻のところにいるのは、ギター弾き語りのユージさん。

前田さん、ユージさんの弾き語りにも即興で参加。

ユージさんは、私たちの音響、下準備も沢山お手伝いしてくださり、去年に引き続き感謝です。

こちらは日本アルプス一望の舞台。

爽やかな風が気持ちいいコンサートになりました。

馬のいななきつき!

朝起きたらわらわらとヤギが沢山放し飼いになっているのも笑いました。

演奏終わったら、舞台裏にはヤギが。

オクラの花はニュルッと美味しいのです。

眺めもサイコーなバーベキュー。

菅谷さんが、こんなに嬉しそうなポニー伊藤は初めてみた。と。

このまま逝っちゃうんじゃないかと本気で心配したそうです。

確か去年は演奏中に缶ビール片手に涙を流してた姿が話題になりました。

そんなポニー伊藤さんが歌うその周りの光景が映画見たいと思って撮りました。

↑

ちなみにポニー伊藤という名前の由来ですけれど、

去年お会いした時に、

木曽馬は絶対他の種とは交わらないんだ。

ポニーは誰とでもやっちゃうんだよね。

どうもポニー伊藤です。

とおっしゃってました。

さてこんなに素晴らしい取り組みを続けている中山東花園ですが、なかなか継続が難しいらしく、こういう取り組みの継続の難しさや、農業の現在など、こちらも知らない事を知ることができて良かったと思う反面、上手くまわるといいなーと思うばかりなのでした。

それでも気持ちが一番大事だなと思います。

現状や結果よりも、気持ちが豊かで心が伴えば、絶対に後悔にはならないからです。

私もそうありたいです。

さあ、旅は終わりです。

この先はどこに進路がさされるのでしょうか。